今回は新デバイス

Ableton認定トレーナーのKoyasです。今回はLive 11に搭載された新デバイスを紹介していこうと思います。皆さんお待ちかね!かもしれないですね。Live 11ではオーディオエフェクトを中心に、新規エフェクトの追加や既存のデバイスのアップデートが行われています。

Hybrid Reverb

従来からLiveに内蔵されているReverbは、これといった特徴もない無味乾燥のリバーブでした。Live 11に新しく搭載されるHybrid Reverbは、IRデータを使ったコンボリューションリバーブと、アルゴリズムのリバーブの2つを内蔵して、そのバランスやルーティングを変えられる面白いリバーブです。

IRもアルゴリズムもスタンダードなものから変態的まで揃えていて、変なリバーブが簡単に作れます。

アルゴリズムの中でも、ピッチシフトを組み合わせた”Shimmer”や、打ち込みのサウンドと相性のいい”Quartz”がいいですね。

Spectral Time

Spectral Timeはディレイのオーディオエフェクトですが、そのディレイ音は入力された音を周波数ごとに細かく分解して処理する(いわゆるフーリエ変換でしょうか)ところに特徴があります。ディレイの音をキラキラ/グニョグニョさせたり、発振させたり、様々に変身できて、昔Native Instrumentsが出したSpektral Delayというプラグインを思い出しました。

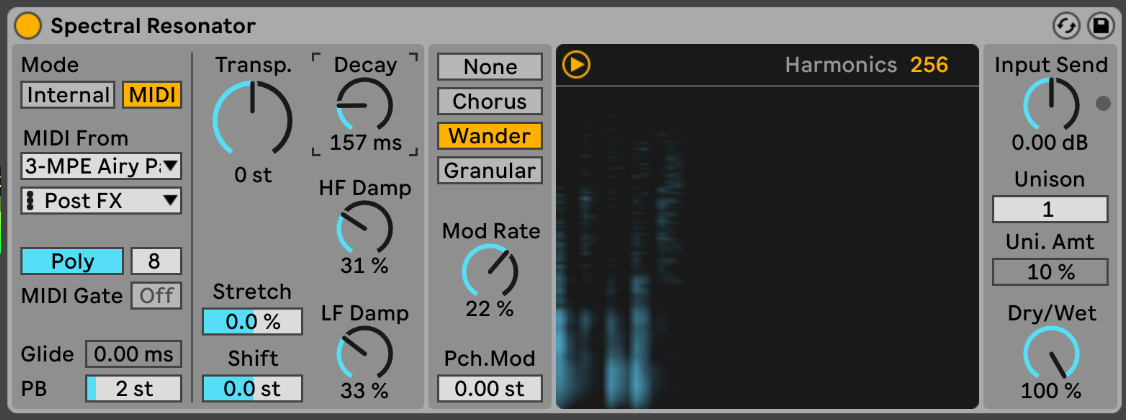

Spectral Resonator

こちらもフーリエ変換を使ったオーディオエフェクトで、ピッチシフトのような効果をもたらします。Liveに内蔵されているResonatorをさらにアップグレードしたようなエフェクトです。外部のMIDI信号を使ってボコーダーのような効果も出せるし、入力された音声をストレッチさせることもできるので、原音が何だからわからないくらい加工することもできます。

既存のオーディオエフェクトのアップデート

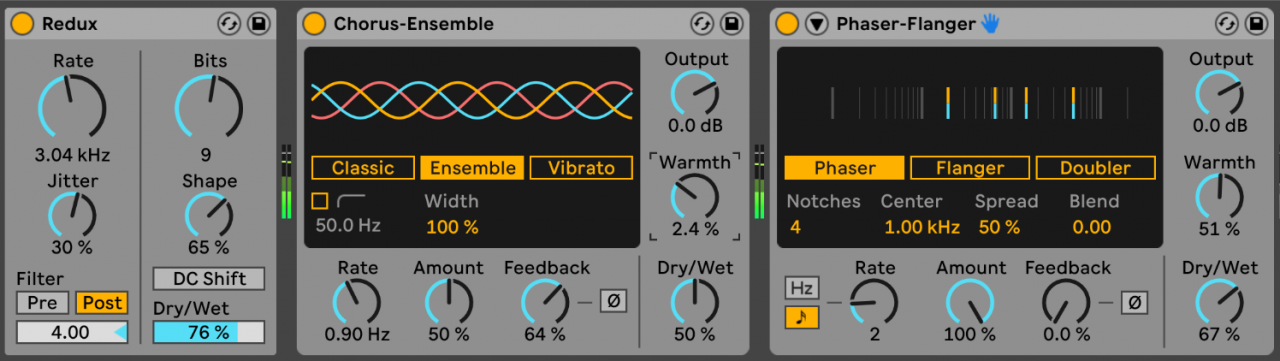

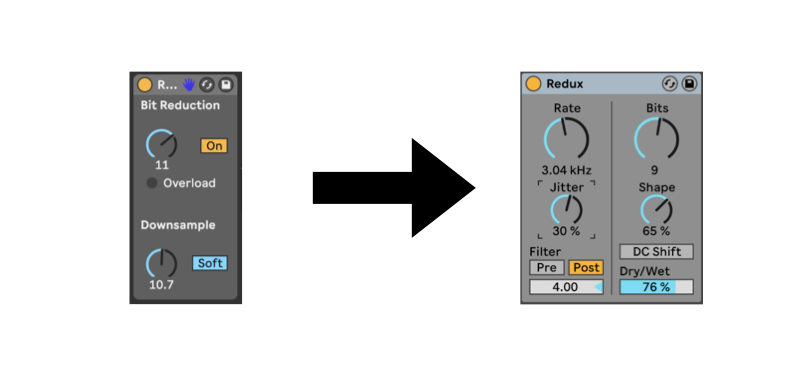

以前からあるオーディオエフェクトのうち、ビットクラッシャーのRedux、Phaser、Chorus、Flangerがアップデートされました。個人的にはLive内蔵エフェクトの中でも、特にこれらのエフェクトはちょっと時代遅れかな…と密かに思っていたエフェクトなので大歓迎です。

まずはLive 2から搭載されているビットクラッシャーのRedux。新旧のReduxを並べてみましたが、古いReduxも音は悪くないものの、2020年の視点からすると明らかにパラメーターが少なすぎます。Dry/Wetもなく、DownsampleのパラメーターもSoftだとちょっとエグい音出したいときには物足りず、Hardだと少し上げただけでトゥーマッチでした。

新しいReduxはDry/Wetも搭載され、ビットを落とす前後でフィルターをかけられるようになりました。個人的にはビットクラッシャーの前にフィルター入れるのが好きなので、これはありがたいアップデートです。落とすサンプルレートをランダマイズさせる”Jitter”とか、ビットを落とす時のカーブを変える”Shape”など、かゆいところに手が届くパラメーターも追加されています。

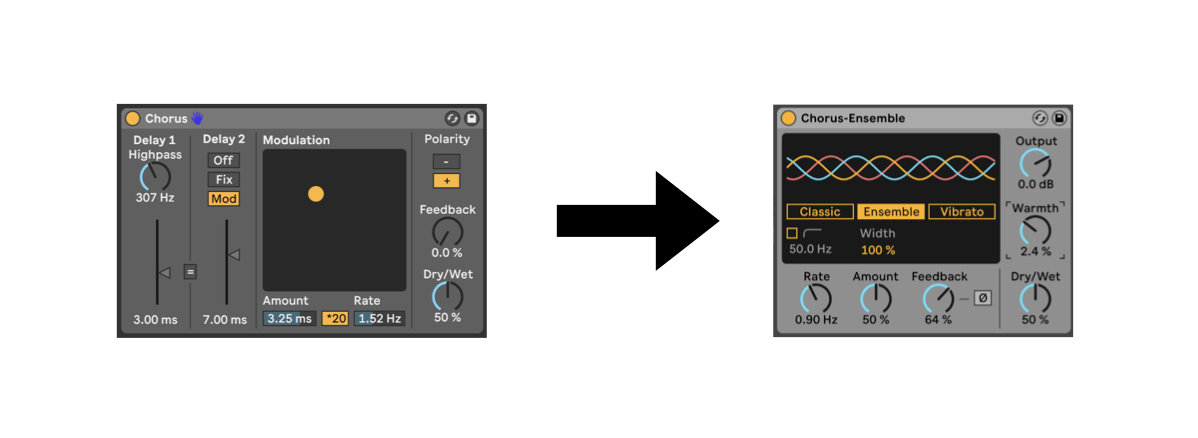

Chorusもアップデートされて、Chorus-Ensembleになりました。率直にいうと、Live内蔵のChorusは特徴がない音で、サードパーティーのプラグインに頼る事が多かったエフェクトです。Live 1から搭載されているエフェクトなので、古くさいのも当然ですが…。

それがChorus-Ensembleになり、Chorus/Ensemble/Vibratoと3つのタイプから選べるようになりました。音質も向上していて、”Feedback”を上げていくとエグい感じに発振もします。特筆すべきは右端にある”Warmth”で、これを上げていくと高域が少し落ちてサチュレーションがかかり、ビンテージシンセの内蔵コーラスみたいな音になります。音程が上下に変化するVibratoのモードもなかなか使えるエフェクトです。

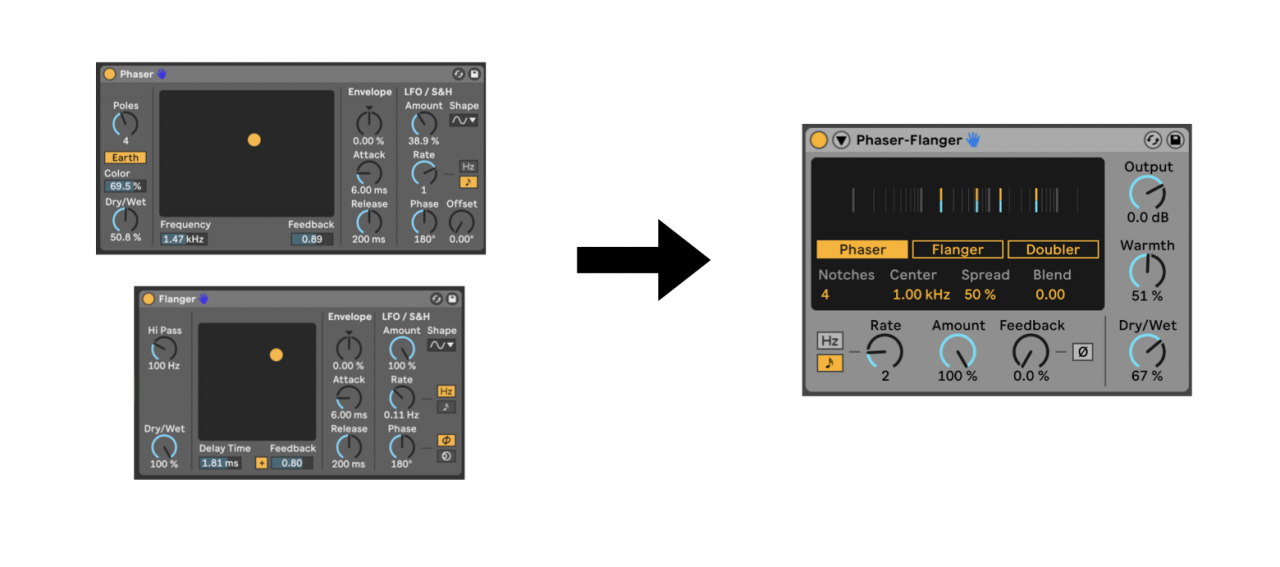

Live 5で搭載されてそのままだったPhaserとFlangerもアップデートされて、Phaser-Flangerになりました。このふたつとも今聞くとなかなか厳しいサウンドなので、これもサードパーティーのプラグインに頼っていました。

Phaserは以前とは比較にならないくらいシズル感が出るようになり、Feedbackをあげるとワルな感じに発振します。Flangerも同様で、ギュインギュイン発振するようになりました。両者とも優しくふんわり広げるサウンドから、Feedbackをあげてワルな感じになるサウンドまで、幅の広くなったエフェクトです。

そういえば、Liveのオーディオエフェクトにあった、黒い四角形のエリア内で黄色のボールを動かすインターフェースが、段々使われなくなってきています。KaossPadみたいで良かったのですが、対応するMIDIコンがほとんどない(iPadのアプリくらい?)のが残念でした。

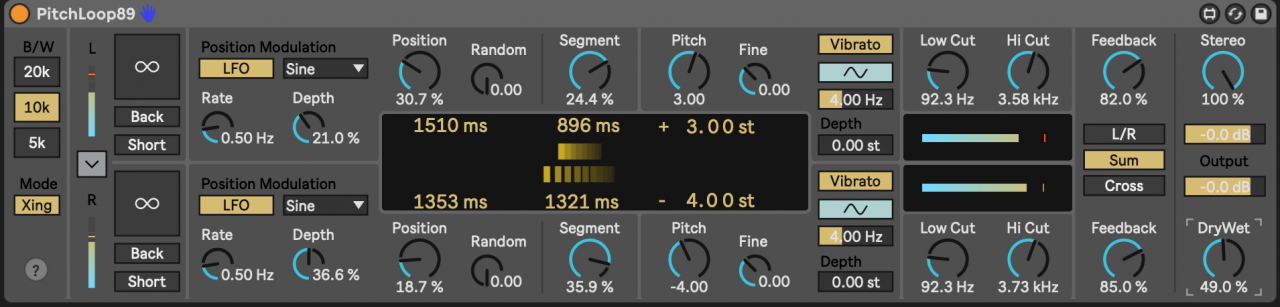

PitchLoop89

これはRobert Henkeが開発したMax for Liveのオーディオエフェクトで、Live 11 Suiteに付属します。Robert HenkeはMonolakeという名前のアーティストとしても知られ、Ableton Liveのアイデアを生み出した偉大なるお方です。

このPitchLoop89は初期のデジタル機材にインスパイアされて開発されたオーディオエフェクト。入力された信号をループさせ、そのループの音程や、ループさせる長さや位置などを変えられる、テクノやエレクトロニックなジャンルにぴったりのエフェクトです。PitchLoop89はLFOやフィルターやディレイも内蔵していて、MIDIコンと組み合わせれば時間を忘れて遊ぶことができるでしょう。

詳細はRobert Henkeのwebサイトでも公開されました。

https://www.roberthenke.com/technology/pitchloop89.html

アメリカSlam Academyの認定トレーナーJames Patrickが、すごくてわかりやすいデモ動画を公開しています。PitchLoop89はLive 11のベータ版にもつい最近追加されたばかりなのに、このフットワークの軽さ見習いたいものです。

この他に搭載予定のものは、自然界の物理現象からアイデアを取り入れた遊び心あふれるインストゥルメントとエフェクトを6種類収録しているInspired by Natureがありますが、まだ完成していないようで、実装されていません。Max for Liveデバイスを含むPackなので、Suite専用だと思われます。

Ableton Meetup TokyoのLive 11特集配信は、11/23 14時から

このLive 11をもっと知りたい方に向けて、11/23 午後2時からLive 11特集の配信を行います。

Live 11について聞きたいことがある方は、こちらの質問BOXに投稿ください。

AMTのYouTubeチャンネルから配信します。

無料なので興味のある方は是非!詳細はこちら↓

注意/免責事項

この記事で使用してるLive 11は開発途中のベータ版です。

機能や名称などは製品版で変更になる可能性があります。

新規追加される予定の機能やコンテンツはまだ実装されてないものがあります。

また、この記事の内容はAbleton AG/Ableton株式会社によるものではありません。記事の文責は投稿者に帰属します。

コメントを残す